文:泽平宏观团队

智联招聘课题组专家

导读

人口是一切经济社会活动的基础,人才更是第一资源。我们在前期系列报告中提出“人随产业走、人往高处走”的逻辑,指出人口正持续向大城市及大都市圈集聚。随着人口红利消逝、人才价值日益凸显,我们已经连续多年与智联招聘合作,推出“中国城市人才吸引力排名”报告,以期准确把握人才流动特点、持续跟踪人才流动趋势。2024年人才流动延续分化趋势。

摘要

数据说明:智联招聘拥有3.74亿+职场人用户;其中约8成为专科及以上学历,远超全国就业人口总体的22.1%。在求职者中,约四成为流动跨城求职者。

2024年流动人才特征为:

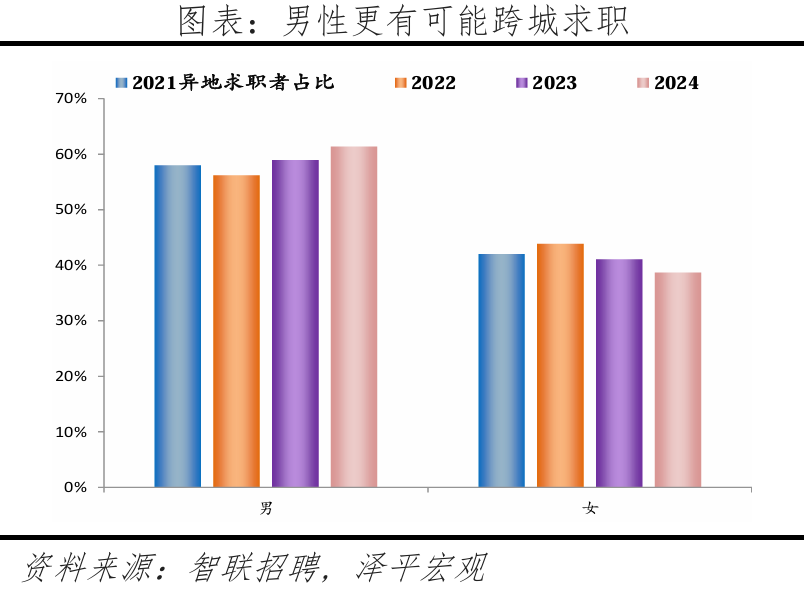

从性别看,流动人才中男性占61%,高于求职总体的56%,男性依旧更可能跨城求职;

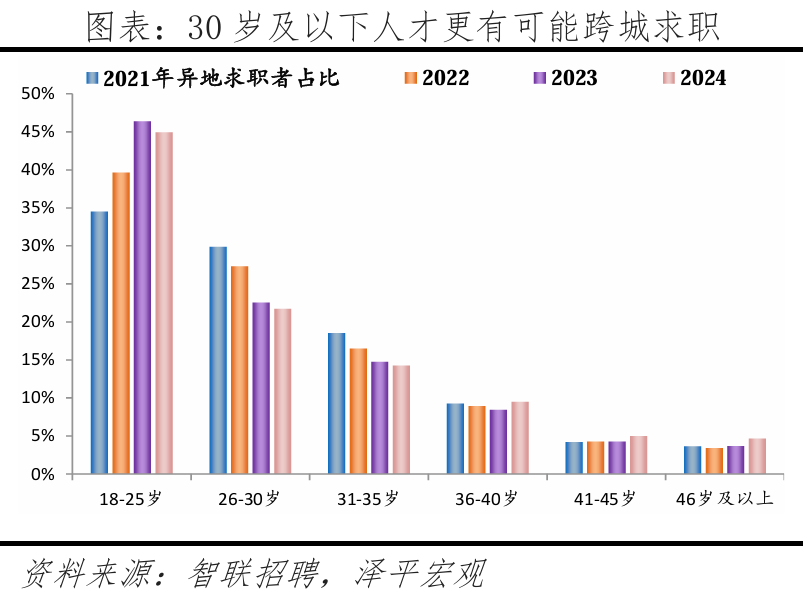

从年龄看,流动人才中18-30岁人才占比67%,高于求职总体的61%,30岁以下人才更有可能跨城求职;

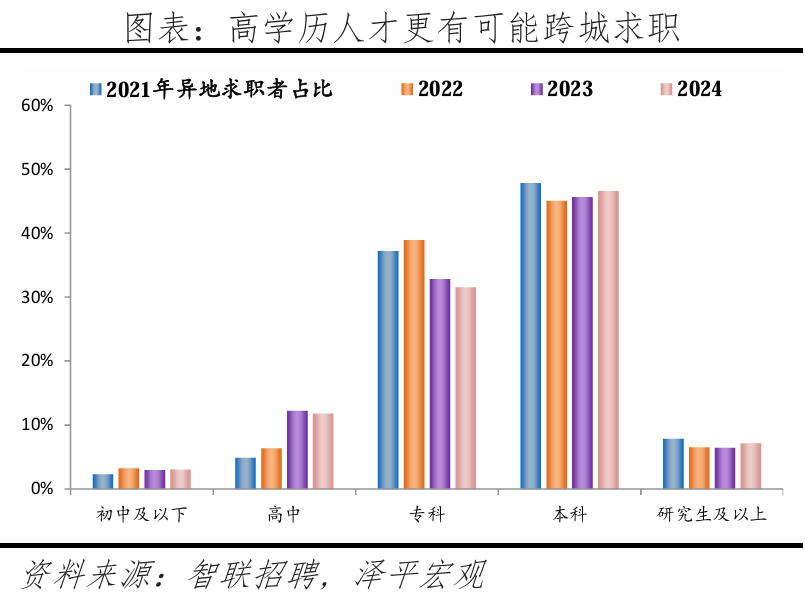

从学历看,流动人才中54%为本科及以上学历,高于求职总体的47%,高学历人才更有可能跨城求职;

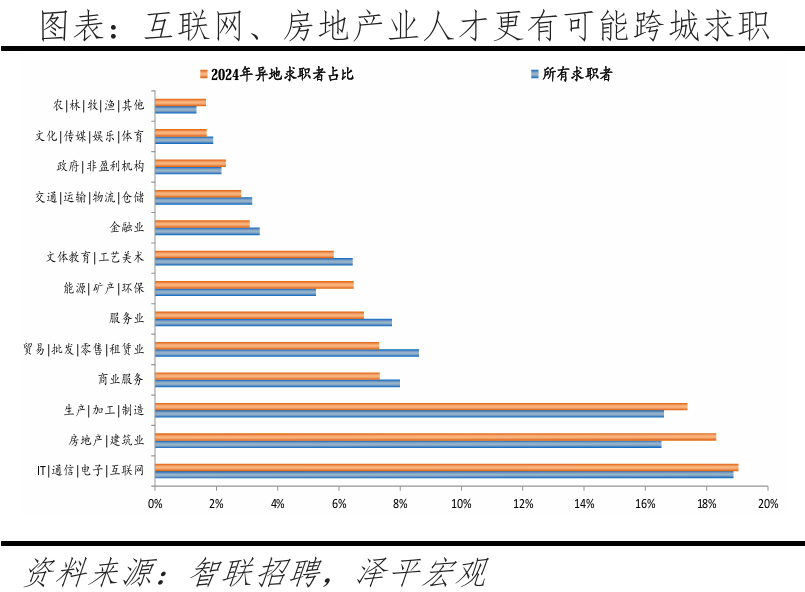

从行业看,2024年流动人才中55%分布在IT互联网、房地产、制造业行业,较2023年下降0.5百分点,其中,由于房地产行业处于调整期等,近年人才异地求职比例较高。

榜单概览:京沪深依旧居前三,长三角、珠三角人才持续集聚。

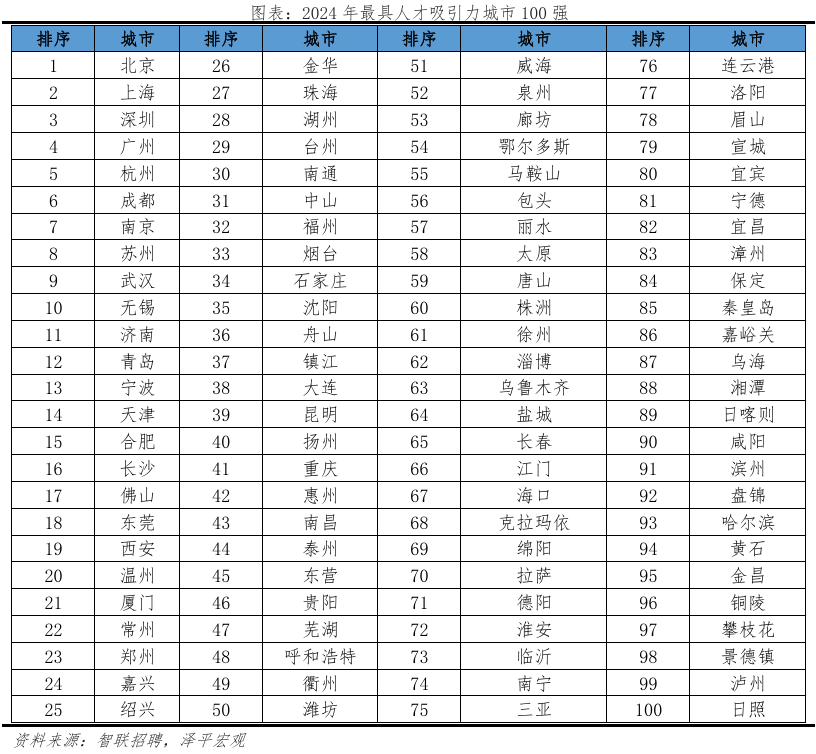

1)2024年中国最具人才吸引力城市100强:北京连续多年占据榜首。从结果看,2024年前十城市与2023年相比无位次变动,依旧是北京、上海、深圳、广州、杭州、成都、南京、苏州、武汉、无锡位居前十。

2)人才流动趋势:一线城市、长三角珠三角人才集聚,高能级城市人才流动性较高。分地区看,得益于雄厚的经济基础和较高的战略定位,东部人才持续集聚,中部、西部、东北持续净流出。分线看,一线城市人才聚集连续三年放缓,二线城市人才净流入占比连续两年回正,三线、四线人才持续流出。分城市群看,6成人才流向五大城市群,其中长三角、珠三角人才持续集聚,京津冀人才连续两年呈净流出趋势,成渝、长江中游人才持续净流出。

重点城市:杭蓉人才净流入占比上升,城市群内人才流动依旧为主流

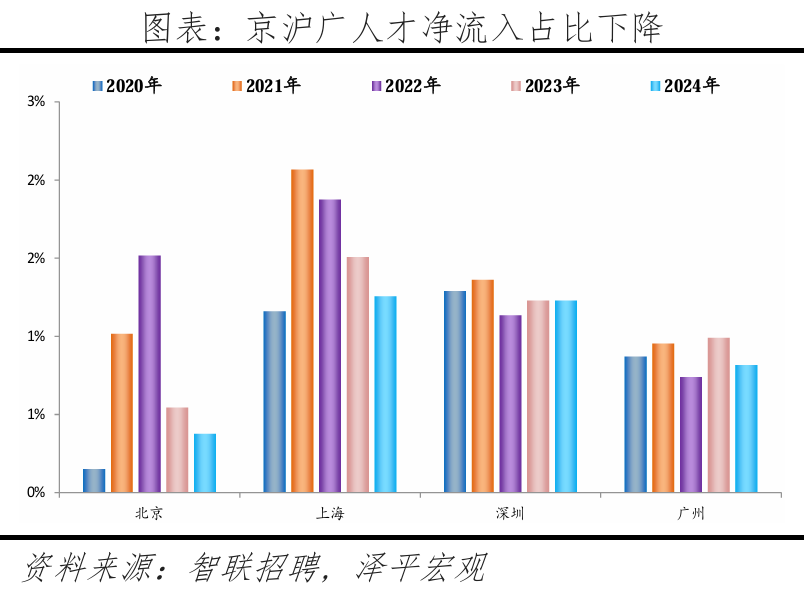

1)一线城市:京沪广人才净流入占比下降、深圳持平

从人才净流入占比看,2024年京沪广同比小幅下降,深圳持平,京沪深广分别为0.4%、1.3%、1.2%、0.8%,上海最高。由于北京严控人口、产业疏解等,人才流入占比减少,2024年人才净流入占比较2023年下降0.2个百分点;上海人才净流入占比变动呈倒“V”型,2024年人才净流入占比为1.3%,较2023年下降0.3个百分点,但仍是榜首;2024年深圳人才净流入占比稳定,广州人才净流入占比较2023年下降。

2)二线城市:杭州人才净流入占比持续居首,南京、无锡占比稳定

2024年杭州、成都、南京、苏州、武汉、无锡分别为1.30%、0.03%、0.70%、0.73%、0.05%、0.64%,杭州最高。杭州人才净流入占比较2023年小幅上升至1.3%,依旧是6个重点城市净流入最高的城市。杭州因智能物联、生物医药、高端装备、新材料和绿色能源等领域产业发展迅速,且宜居的人文环境等;成都人才净流入占比转正,人才集聚主因是经济发展较为活跃、文创与电子信息产业发达,引才留才生态构建较好、宜居品质高等;南京人才持续净流入,且占比持续保持稳定,南京主因高技术产业发展迅速,实施“宁聚计划”并持续优化细则等,不断吸引和留住人才;苏州人才呈净流入趋势,主要得益于苏州经济实力雄厚且发展快、创新发展领先且区位优势明显,但近2年人才净流入占比小幅下降;武汉人才集聚主因为积极推动“百万大学生留汉”等引才留才政策实施,吸引各类人才来汉,推动其人才净流入,但近3年人才净流入占比小幅下降;无锡人才净流入较稳定,主因物联网、集成电路等产业发展迅速,且与同梯队城市相比,工作机会多,生活成本相对较小等。

风险提示:样本偏差;简历投递与实际人才流动存在一定出入

目录

1 数据说明:通过跨城求职数据解密流动人才特征

2 榜单概览:京沪深居前三,长三角珠三角人才集聚

2.1 中国最具人才吸引力城市TOP100:京沪深居前三,百强东部城市占比超五成

2.2 人才流动趋势:东部城市人才持续集聚,六成人才流向五大城市群

3 重点城市:杭蓉人才净流入占比上升,城市群内人才流动依旧为主流

3.1 一线城市:京沪广人才净流入占比下降、深圳持平

3.2 二线城市:杭州人才净流入占比居首、南京、无锡占比稳定

正文

1 数据说明:通过跨城求职数据解密流动人才特征

数据说明及特征:智联招聘拥有3.74亿+职场人用户,累计合作企业数达1436万+,其中,求职人才即当年有简历投递行为的用户中约8成为专科及以上学历,远超全国就业人口总体的22.1%;在求职人才中,约四成为跨城求职者,即现居住城市和简历投向城市不同的流动人才。

1)从性别看,2024年流动人才中男性占61%,高于求职总体的56%,男性依旧更可能跨城求职。2024年求职人才中男女比例为56:44,其中流动人才男女比例为61:39。2021、2022、2023年流动人才男女比例分别为58:42、56:44、59:41,2024年求职人才性别比增大。

2)从年龄看,2024年流动人才中18-30岁人才占比67%,高于求职总体的61%,30岁以下人才更有可能跨城求职。2024年流动人才中18-25岁、26-30岁、31-35岁、36-40岁、41-45岁、46岁及以上分别占比44.9%、21.7%、14.2%、9.5%、5.0%、4.7%,各年龄段分别较求职总体高4.9、0.4、-2.1、-1.5、-0.8、-0.9个百分点,说明30岁及以下人才更有可能跨城求职。2021-2024年流动人才中30岁及以下占比分别为64.4%、66.9%、68.9%、66.6%。

3)从学历看,2024年流动人才中54%为本科及以上学历,高于求职总体的47%,高学历人才更有可能跨城求职。2024年求职人才中初中及以下、高中、专科、本科、研究生及以上学历占比分别3.0%、11.8%、31.5%、46.6%、7.1%。流动人才中本科及以上学历比重均高于整体水平,2024年流动人才中本科及以上学历占比53.7%,同比1.6个百分点,较求职总体高6.5个百分点。2021-2023年流动人才中本科及以上学历占比分别为55.7%、51.6%、52.1%。

4)从行业看,2024年流动人才中55%分布在IT互联网、房地产、制造业行业,较2023年下降0.5百分点,其中,由于房地产行业处于调整期等,近年人才异地求职比例较高。2024年整体求职人才最多的前三行业是IT|通信|电子|互联网、房地产|建筑业、生产|加工|制造,分别占比18.9%、16.5%、16.6%,合计占比52.0%,较2023年下降0.6个百分点;流动人才最多的前三行业也是上述三个行业,分别占比19.0%、18.3%、17.4%,合计占比54.7%,说明流动人才分布更加集中。其中,由于房地产行业处于调整期等,近年人才求职比例较高,流动人才在房地产|建筑业的分布远高于整体求职人才,2021-2024年流动人才占比分别为19.3%、17.5%、18.9%、18.3%,较整体求职人才分别高3.2、2.0、2.1、1.8个百分点。

2 榜单概览:京沪深居前三,长三角珠三角人才集聚

2.1 中国最具人才吸引力城市TOP100:京沪深居前三,百强东部城市占比超五成

从人才吸引力指数观察,2024年北京、上海、深圳位居前三名,北京连续多年占据榜首,上海距北京的差距缩小,广州、杭州、成都、南京、苏州、武汉、无锡位居前十。

为衡量城市的人才吸引力,定义人才吸引力指数为人才流入占比、人才净流入占比、应届生人才流入占比、硕士及以上人才流入占比、人均可支配收入、人口净流入。人才流入占比=流入某城市的人才/全国流动人才总量,人才净流入占比=(流入某城市的人才-流出某城市的人才)/全国流动人才总量,分别反映该城市引得来和留得住的能力。其中,流入某城市的人才指现居住地不在该城市、但简历投向了该城市的人才;流出某城市的人才指现居住地为该城市、但简历投向了其他城市的人才;全国流动人才总量指现居住地和简历投向地不一致的人才。应届生人才流入占比=投向某城市的应届生人才/应届生求职人数总量,硕士及以上人才流入占比=投向某城市的硕士及以上学历人才/硕士及以上求职人数总量,分别反映城市对年轻大学生和高学历人才的吸引力。

从结果看,2024年前十城市与2023年相比无位次变动。作为政治、经济、文化中心的北京人才吸引力指数连续多年第一,由于薪资优势明显,多元化的产业结构,众多顶尖高校和科研机构等,北京对求职者一直保持较高吸引力,人才保持净流入,近几年排名占据榜首;上海市经济体量大且增长稳定,高新技术产业、现代服务业等领域蓬勃发展,吸引大量人才来沪,人才吸引力指数与北京的差距进一步缩小;深圳、广州近年位次分别稳定在第三、第四;杭州因以智能物联、电商等产业发展迅速,排名一直位列二线城市首位,2020-2024年排名分别名列第2、5、5、5、5;成都、南京、苏州较稳定,继续位列第6、第7、第8;武汉依旧排名第9;无锡继2022年首次荣登前十榜单后,继续维持在前十。

2024年TOP50城市中,东部、中部、西部、东北地区分别有36、6、6、2个,分别占各区域城市总数的41.4%、7.5%、6.3%、5.9%;一二三四线分别有4、28、16、2个,分别占一二三四线城市总数的100%、80.0%、19.8%、1.1%;长三角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝城市群分别有20、7、3、3、2个,分别占各区域城市总数的76.9%、77.8%、23.1%、11.1%、12.5%,其中长三角城市群进入前50的城市数量较2023年下降1个。

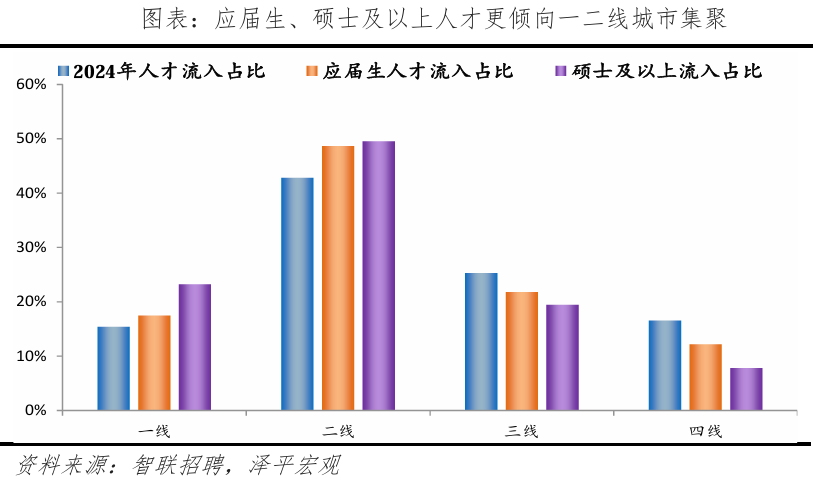

应届生和硕士及以上人才依旧更倾向往一二线城市集聚。2024年应届生、硕士及以上人才将简历投向一线城市的占比为17.4%、23.2%,分别高于流动人才流向一线城市2.0、7.8个百分点;约5成的应届生、硕士及以上人才将简历投向二线城市。从应届生看,应届生人才流入一二线城市合计占比66.1%,高于整体人才流入占比的58.2%,与整体流动人才相比,应届生人才更加倾向一、二线城市。从硕士及以上人才看,硕士及以上人才流入一二线城市合计占比72.7%,高于人才流入占比,其中一线、二线城市硕士及以上人才流入占比分别比人才流入占比高7.8、6.7个百分点,与整体流动人才相比,硕士及以上人才倾向流入一二线重点城市集聚。

2.2 人才流动趋势:东部城市持续人才集聚,六成人才流向五大城市群

人才净流入占比是人才吸引力指数的核心指标,等于(流入某城市的人才-流出某城市的人才)/全国流动人才总量。

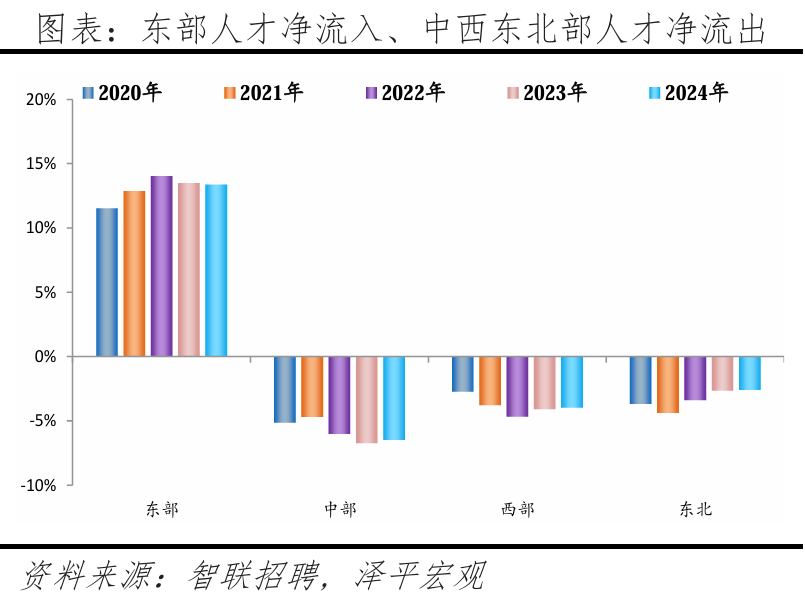

1)分地区看,2024年东部人才净流入占比连续2年下降,西部、东北部人才净流入占比有所回升,东部、中部、西部、东北人才净流入占比分别为13.4%、-6.5%、-4.0%、-2.6%,东部人才依旧持续集聚,中部、西部、东北持续净流出。

从人才流入流出占比看,2020-2024年东部地区人才流入占比从59.6%降至58.9%,人才流出占比从48.1%降至45.5%,东部地区人才流动性较2023年继续下降;2024年中部地区人才流入、流出占比为18.9%、25.3%,较2023年分别上升0.2个、下降0.1个百分点;2024年西部较2023年人才流入流出占比小幅上升;东北部地区较2023年人才流入流出占比小幅下降。

从人才净流入占比看,2020-2022年东部地区人才净流入占比从11.5%增至14.0%,2024年小幅下降至13.4%,但得益于雄厚的经济基础和较高的战略定位,人才依旧持续向东部集聚;中部地区人才持续净流出,2024年净流入占比较2023年有所上升;西部、东北部人才净流入占比有所回升,较2023年均回升0.1个百分点。

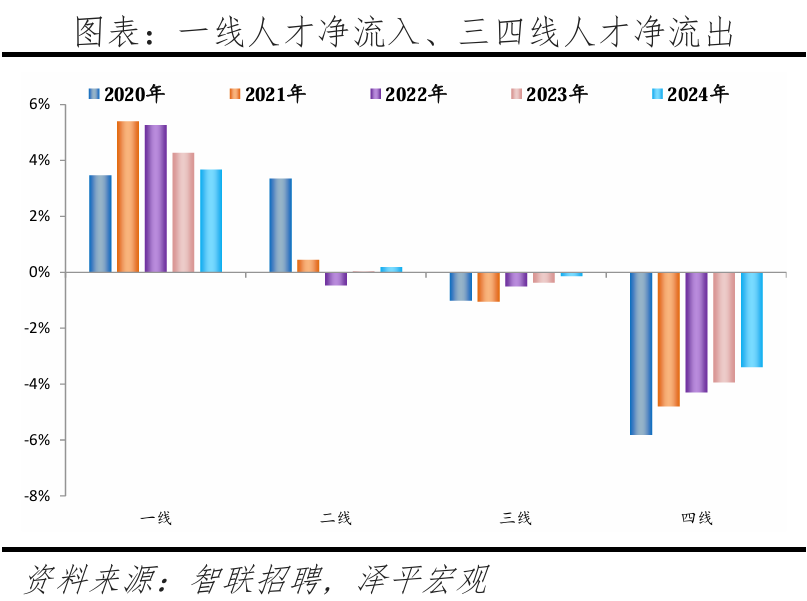

2)分线看,一二线人才流动减少,三四线人才流动提升。2024年一线城市人才聚集连续三年放缓,二线城市人才净流入占比连续两年回正,三线、四线人才持续流出。一线、二线、三线、四线人才净流入占比分别为3.7%、0.2%、-0.1%、-3.4%。

从人才流入流出看,2020-2024年一线人才流入占比持续下降,从19.1%降至15.4%、流出占比从15.6%降至11.7%,流出占比降幅远大于流入占比;二线人才流入、流出占比均下降;三四线城市流入流出占比均有所增加,流出占比增幅大于流入占比。

从人才净流入占比看,近4年一线城市人才净流入占比有所下降,2021-2024年从5.4%下降至3.7%,一线人才聚集放缓;二线城市净流入占比连续2年为正,人才聚集;三线、四线城市依旧人才持续净流出,流出幅度有所下降,2024年三、四线城市净流入占比为-0.1%、-3.4%,较2023年上升0.2个、0.5个百分点。

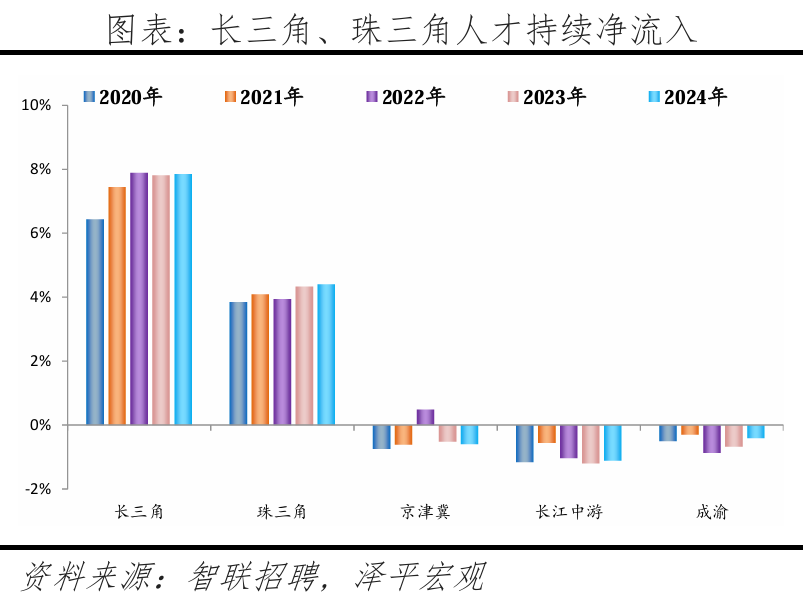

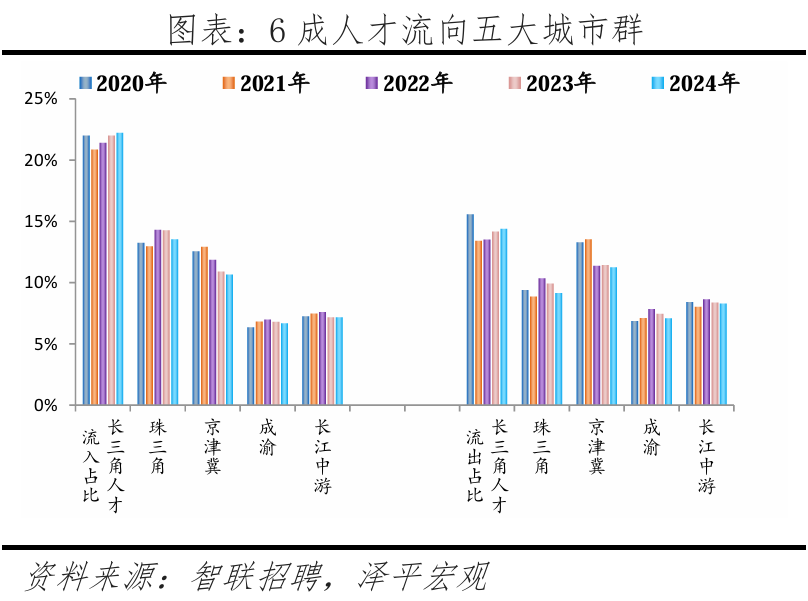

3)分城市群看,6成人才流向五大城市群,2024年长三角、珠三角人才持续集聚,京津冀人才连续两年呈净流出趋势,成渝、长江中游人才持续净流出。

从人才流入流出看,2020-2024年,长三角人才流入占比从22.0%升至22.2%,人才流出占比从15.6%降至14.4%;珠三角人才流入占比小幅上升,流出占比从9.4%降至9.1%;京津冀人才流入流出占比均呈下降趋势;成渝人才流入占比和人才流出占比较为稳定;长江中游人才流入流出占比均小幅下降。与2020年相比,2024年五大城市群人才流动性下降,2020-2024年五大城市群合计人才流入占比从61.4%降至60.3%,人才流出占比从53.6%降至50.2%。

从人才净流入占比看,2020-2024年,长三角人才净流入占比从6.4%增至7.8%,人才净流入占比高于其他城市群,人才大量向长三角集聚;珠三角从3.8%增至4.4%;京津冀逐年分别为-0.7%、-0.6%、0.5%、-0.5%、-0.6%,人才净流入占比连续2年为负;长江中游、成渝人才呈净流出,2024年人才净流入占比分别为-1.1%、-0.4%。(注:2023年开始长三角城市群数据包含温州。)

3 重点城市:杭蓉人才净流入占比上升,城市群内人才流动依旧为主流

3.1 一线城市:京沪广人才净流入占比下降、深圳持平

从人才净流入占比看,2024年京沪广同比小幅下降,深圳持平,京沪深广分别为0.4%、1.3%、1.2%、0.8%,上海最高。由于北京严控人口、产业疏解等,人才流入占比减少,2024年人才净流入占比较2023年下降0.2个百分点;上海人才净流入占比变动呈倒“V”型,2024年人才净流入占比为1.3%,较2023年下降0.3个百分点,但仍是榜首;2024年深圳人才净流入占比稳定,广州人才净流入占比较2023年下降。

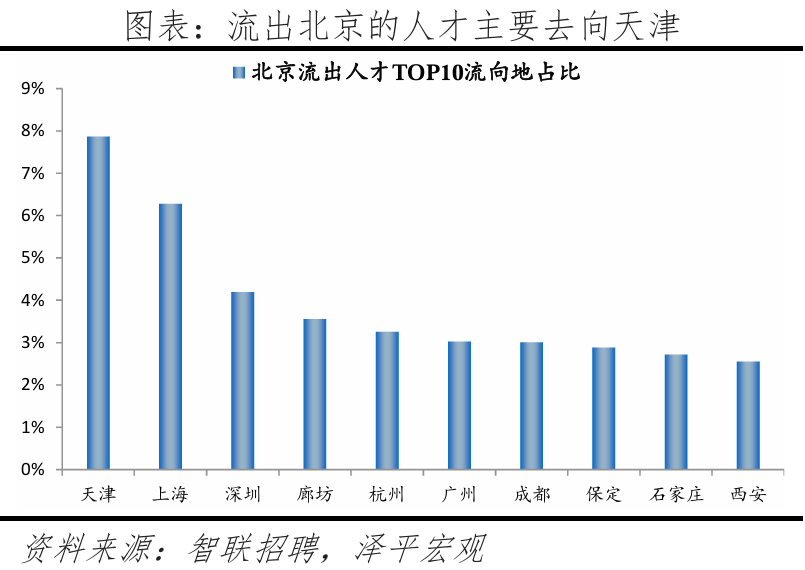

1)北京:近2年北京人才集聚放缓,2020-2024年人才净流入占比分别为0.2%、1.0%、1.5%、0.5%、0.4%,由于人才流入减少,2024年净流入占比继续下降。北京人才流出的前十城市中,京津冀城市群有4个,占17.0%,高于2023年的15.9%。

从人才流入流出看,近3年北京人才流入、流出占比明显下降,人才流动性减弱,2021-2024年人才流入占比从6.4%降至4.3%,而同期人才流出占比从5.3%降至3.9%。近年北京的人才流入、流出均居全国城市首位。 2020年后,由于人才流出明显放缓,净流出转为净流入,2022年为近年高点,2024年人才净流入占比为0.4%,较2023年下降0.17个百分点。

从来源看,2024年人才流向北京的前十大城市合计占比34.1%,其中天津占比第一,为7%,北京对周边城市虹吸作用明显。人才流入北京主要因为经济体量大、收入水平较高,2024年GDP规模达到5万亿元,城镇人均可支配收入9.25万元,仅次于上海,排名全国第二。2025年北京亦庄发布应届生安居福利政策,打造“求职7日免费住宿—实习3月免费短租—就业3年优惠长租”阶梯式安居体系。但近年北京人才引进政策力度与其他城市相比较弱,人才流入占比持续下降。

从去向看,北京人才流向的前十大城市合计占比39.3%,低于2023年的40.0%。其中,流出北京的人才中,前往天津最多,占比为7.9%,较2023年提升1.1个百分点,其次是上海。近年北京持续疏解非首都核心功能,与津冀对接协同产业。根据北京市发改委数据,近十年,累计不予办理新设立或变更登记业务超2.5万件,退出一般制造和污染企业约3200家,疏解提升区域性专业市场和物流中心近1000个。北京周边城市人才承接能力有一定提升,人才从北京流出的前十城市中津冀城市为4个,占17.0%,高于2023年的15.9%。

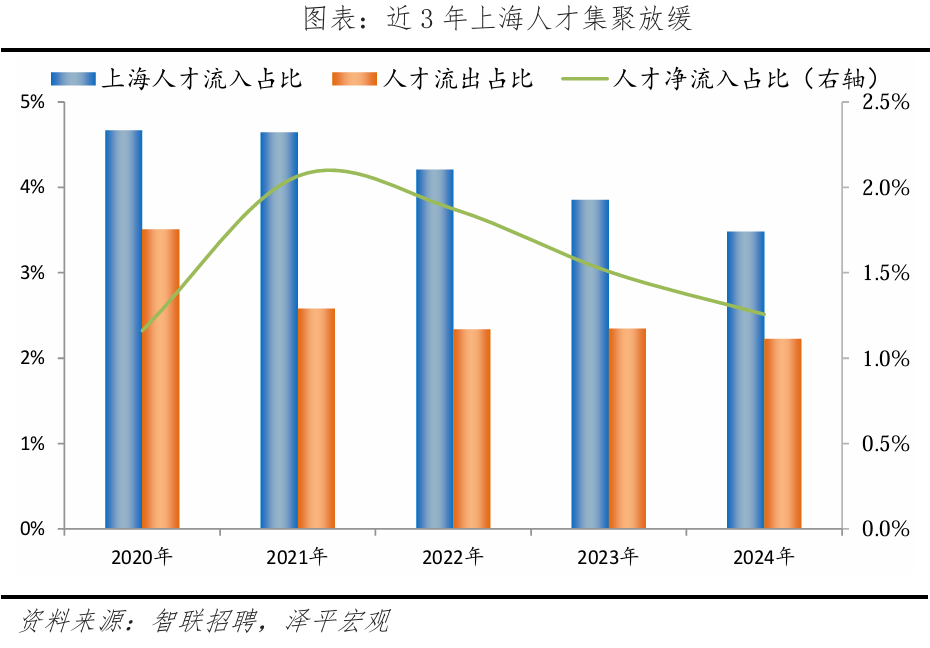

2)上海:近3年人才集聚放缓,2020-2024年上海人才净流入占比分别为1.2%、2.1%、1.9%、1.5%、1.3%,人才集聚。由于上海经济体量大、薪酬水平高、新经济促进政策初见成效,吸引人才来沪就业,叠加放宽落户政策等,减少人才流出。

从人才流入流出占比看,2020-2024年上海人才流入占比从4.7%降至3.5%。2024年人才流入占比较2023年小幅下降0.5个百分点,而人才流出占比保持稳定,为2.2%,因此净流入占比小幅下降。

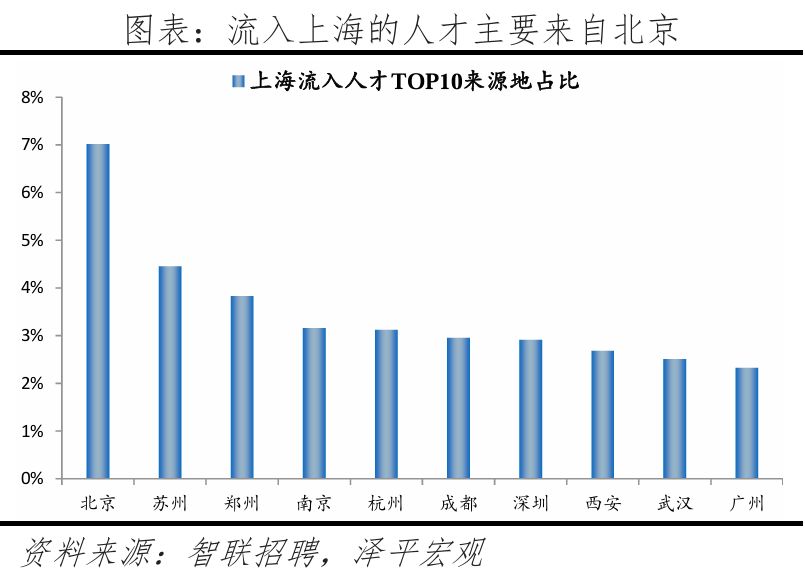

从来源看,2024年人才流向上海的前十大城市合计占比35%,低于2023年的36.1%,上海人才来源集中度继续下降。其中,长三角城市有3个,合计占比10.7%。人才流入上海主要因为其经济体量大、薪酬水平高,新经济促进政策有一定成效且上海放宽人才引进政策。2024年上海GDP规模达5.4万亿元,城镇人均可支配收入9.31万元,均位列全国第一。根据上海市经济和信息化委员会数据,2024年上海的中国互联网百强企业数为15家,位居全国各省市第2位,“在线新经济”发展效果明显。2022年开始上海人才落户条件放宽,高层次人才、重点机构急需人才、高技能人才等5类人才可直接落户上海,申办公示期由15天减少至5天。整体看,落户政策相对北京更宽松、流程更简化,更能吸引年轻优秀人才来沪就业。2024年上海户籍常住人口同比增加16.6万人。

从去向看,流出上海的人才主要去向北京、杭州、苏州,2024年上海人才流向的前十大城市合计占比42.8%,低于2023年的46.6%,流出上海的人才集中度下降。其中,长三角城市增加至5个,合计占比22.3%。人才流出上海主要因为上海控制人口规模和部分产业转移,2016年上海“十三五规划”及《上海城市总体规划纲要(2015-2040)》均要求2020年及之后上海常住人口控制在2500万人以内。

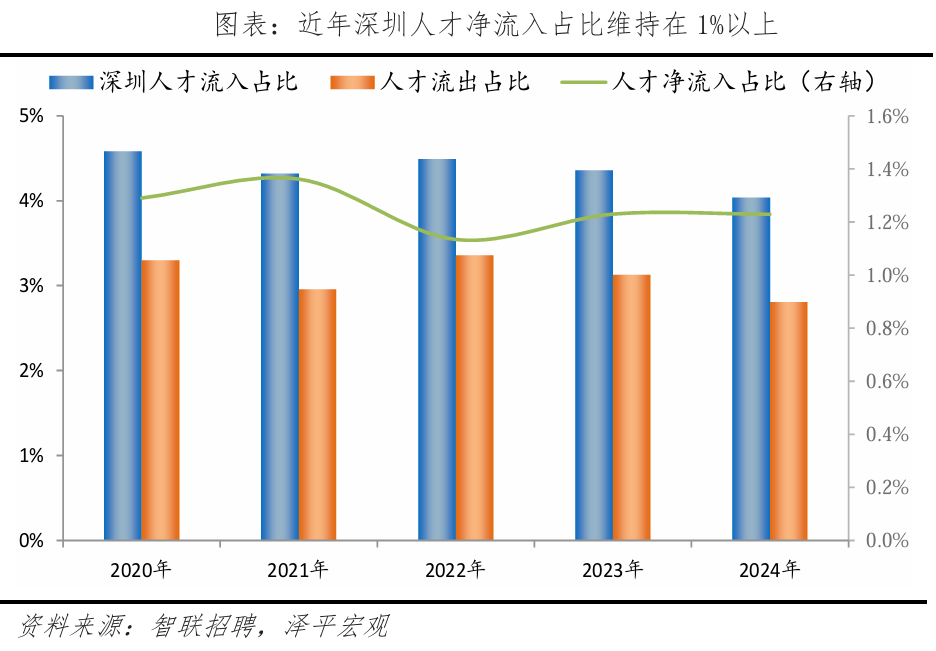

3)深圳:2024年常住人口同比增加20万人,居全国前列,人才也保持净流入,2020-2024年人才净流入占比分别为1.3%、1.4%、1.1%、1.2%、1.2%,人才集聚明显,主因深圳经济发展速度快,拥有低于北京和上海的落户门槛,以及各类创新的产业,能提供较多工作岗位等。

从人才流入流出占比看,2020-2024年深圳人才流入占比从4.6%降至4.0%,人才流出占比从3.3%降至2.8%,人才流动性下降。由于流入流出占比降幅相当,近年人才净流入占比保持平稳。

从来源看,2024年人才流向深圳的前十大城市合计占比38.6%,低于2023年前十来源地的39%,深圳的人才来源集中度继续下降。其中,珠三角城市有3个,合计占比18.0%。流入深圳的人才中10%来自广州,流入广州的人才中8.9%来自深圳,深圳和广州互为人才来源城市的第1位。人才流入深圳主要因为经济发展速度较快,2023年深圳GDP达3.7万亿,位居全国第3。叠加拥有低于北京和上海的落户门槛,以及创新的产业结构,提供较多工作岗位,能吸引更多人才到深圳就业。2024年,深圳国家高新技术企业突破2.5万家,平均每平方公里拥有12家,密度居全国第一。

从去向看,深圳人才流向的前十大城市合计占比48.2%,低于2023年前十来源地的50.2%,深圳的人才去向更加分散。其中珠三角城市升至5个,合计占比33.5%。流出深圳的人才中11.5%流向广州,其次是流向东莞、惠州、佛山,占比分别为10.5%、4.8%、4.2%。深圳人才流出是由于人口控制和产业迁移等,根据2025年1月国务院批复的《深圳市国土空间总体规划(2021-2035年)》显示,2035年深圳市常住人口规模严格控制在1900万人以内,实际服务管理人口控制在2300万人左右。

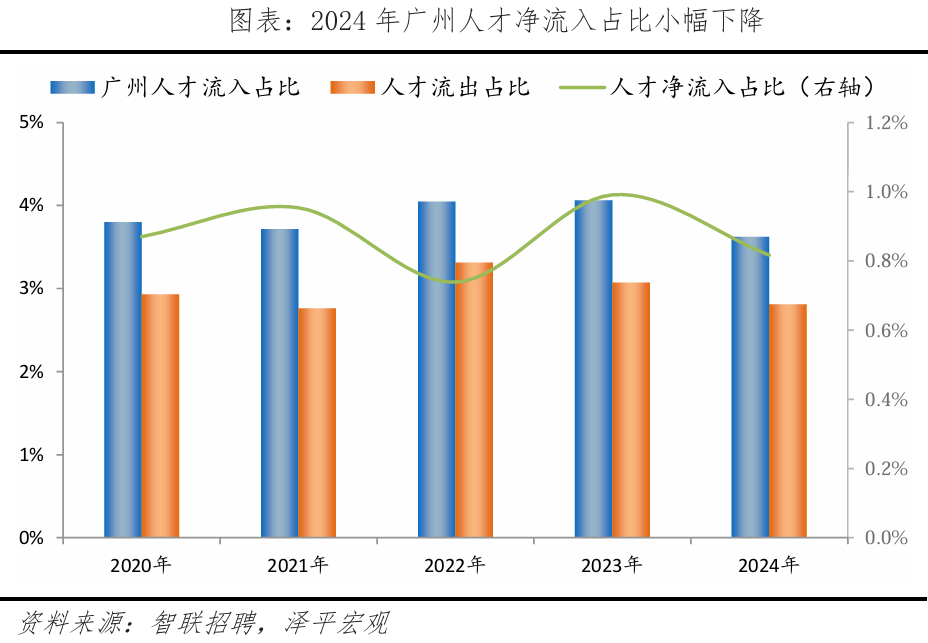

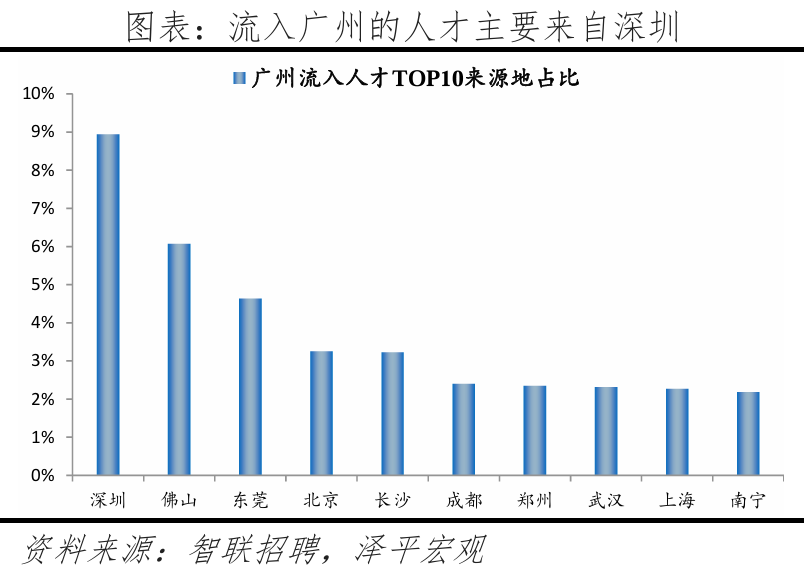

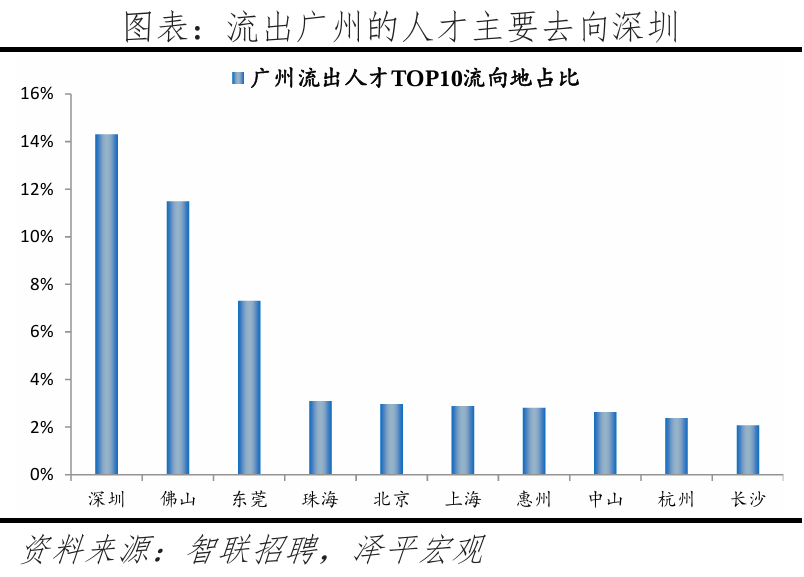

4)广州:2024年广州人才净流入小幅下降,2020-2024年人才净流入占比分别为0.9%、1%、0.7%、1.0%、0.8%,人才集聚,主因广州经济发展速度快,生活成本、房价在一线城市中较低。广州人才流向珠三角城市占比41.6%,高于北京流向京津冀、上海流向长三角城市占比,珠三角城市群人才内循环较强。

从人才流入流出看,2020-2023年广州人才流入占比从3.8%升至4.1%,但2024年小幅下滑至3.6%;人才流出占比从2.9%降至2.8%,人才集聚放缓。2024年总体人才呈净流入,占比为0.8%,较2023年下降0.2个百分点。

从来源看,人才流向广州的前十大城市合计占比37.6%,低于2023年的39.6%,人才来源集中度下降。其中珠三角城市有3个,合计占比19.6%。人才流入主因广州经济发展速度快,并且生活成本、房价在一线城市中最低。根据诸葛找房数据,2024年北京、上海、深圳的房价收入比分别为26.4、26.1、34.8,而广州为17.2。

从去向看,广州人才流向的前十大城市合计占比51.9%,高于2023年的50.8%,集中度提升。其中珠三角城市为6个,合计占比41.6%。与之相比,北京流出人才中17%流向京津冀城市群,上海流出人才中22.3%流向长三角城市群,深圳流出人才中33.5%流向珠三角城市群,广州人才流向珠三角城市群城市的比重相对更高。人才流出一方面是因为珠三角多为粤语城市、文化相近,流动相对频繁。另一方面是广州高校数量较多,广东省人才为求学向广州集聚,毕业后从广州回流至省内其他城市。根据教育部数据,广州普通高校数、211高校数分别为37、6所,分别排名第5、6名。2024年广州普通本专科在校生人数达150万人。

3.2 二线城市:杭州人才净流入占比持续居首,南京、无锡占比稳定

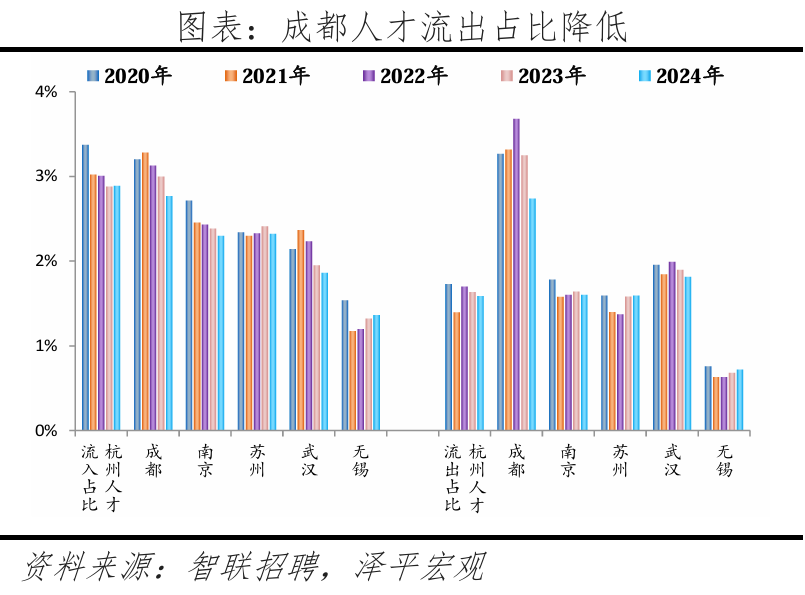

从2024年人才净流入占比看,6个重点二线城市,无锡继2022年首次进入前十后,继续位居第十,杭州、成都、南京、苏州、武汉、无锡分别为1.30%、0.03%、0.70%、0.73%、0.05%、0.64%,杭州最高。2024年杭州人才净流入占比较2023年小幅上升至1.3%,依旧是6个重点城市净流入最高的城市。杭州因智能物联、生物医药、高端装备、新材料和绿色能源等领域产业发展迅速,且宜居的人文环境等;成都人才净流入占比转正,人才集聚主因是经济发展较为活跃、文创与电子信息产业发达,引才留才生态构建较好、宜居品质高等;南京人才持续净流入,且占比持续保持稳定,南京主因高技术产业发展迅速,实施“宁聚计划”并持续优化细则等,不断吸引和留住人才;苏州人才呈净流入趋势,主要得益于苏州经济实力雄厚且发展快、创新发展领先且区位优势明显,但近2年人才净流入占比小幅下降;武汉人才集聚主因为积极推动“百万大学生留汉”等引才留才政策实施,吸引各类人才来汉,推动其人才净流入,但近3年人才净流入占比小幅下降;无锡人才净流入较稳定,主因物联网、集成电路等产业发展迅速,且与同梯队城市相比,工作机会多,生活成本相对较小等。

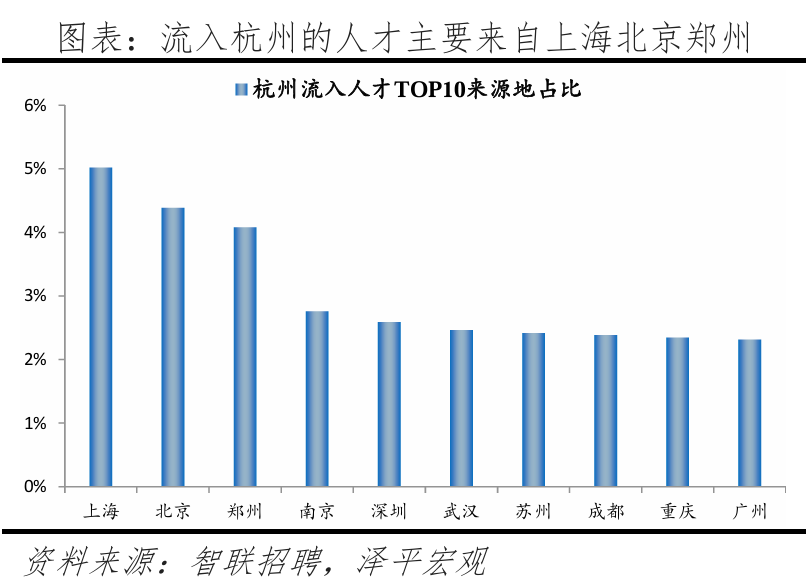

1)杭州:近5年杭州人才净流入保持在1.2%以上。2020-2024年人才净流入占比分别为1.6%、1.6%、1.3%、1.2%、1.3%,始终为正,人才吸引力排名稳居前列,主因杭州智能物联、生物医药、高端装备、新材料和绿色能源等领域产业发展迅速,且宜居的人文环境等。

从人才流入流出看,2024年杭州全市常住人口同比增加10.2万人。人才方面,2020-2024年杭州人才流入占比较稳定,始终维持在3%左右,人才流出占比从2.0%降至1.6%,杭州留才能力较强。人才流入明显大于流出,使得人才净流入占比维持在较高水平,近5年均超1.2%。

从来源看,2024年人才流向杭州的前十大城市合计占比达30.7%,低于2023年的31.9%,人才来源集中度下降。其中有3个来自长三角地区,合计占比达10.2%,其中上海是杭州人才第一大来源地,杭州人才来源地区较多元,引才范围更广泛。人才流入杭州主要是智能物联、生物医药、高端装备、新材料和绿色能源等产业发展迅速,收入水平相对较高,人才政策针对各类人才等。根据杭州市统计局数据,2024年,杭州全市数字经济核心产业增加值同比增长7.1%,占全市GDP比重达28.8%,创历史新高。2025年初杭州以“杭州六小龙”为代表,以创新“出圈”。

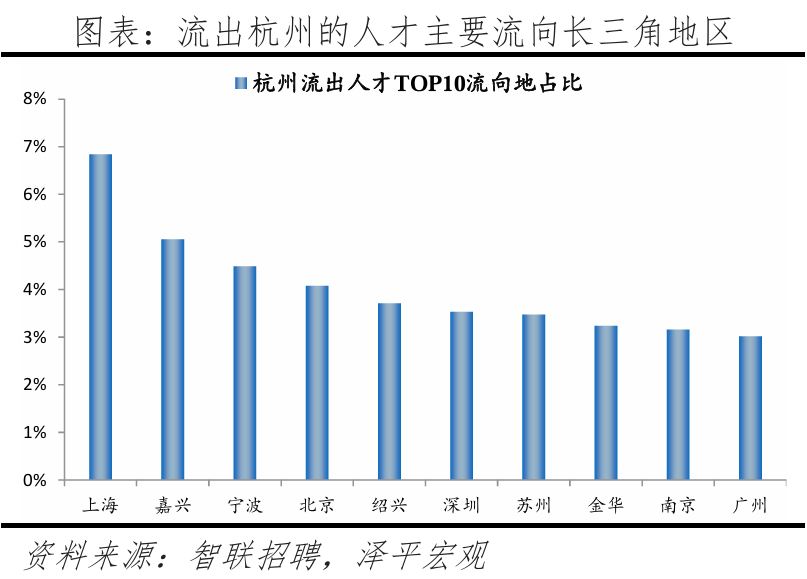

从去向看,杭州人才流向的前十大城市合计占比达40.6%。其中,有7个去向长三角地区城市,合计占比达30%,杭州人才主要向长三角地区流动,区域内交流密切。

2)成都:2024年成都人才净流入占比转正。2020-2024年人才净流入占比分别为-0.1%、0.0%、-0.6%、-0.3%、0.0%,人才集聚主因是经济发展较为活跃、文创与电子信息产业发达,引才留才生态构建较好、宜居品质高等。

从人才流入流出看,成都人才流入、流出量均较大,2024年成都人才流入占比2.7%,人才流出占比2.7%,整体人才流动性较强。由于人才流出占比减少较多,2024年人才净流入占比转正。

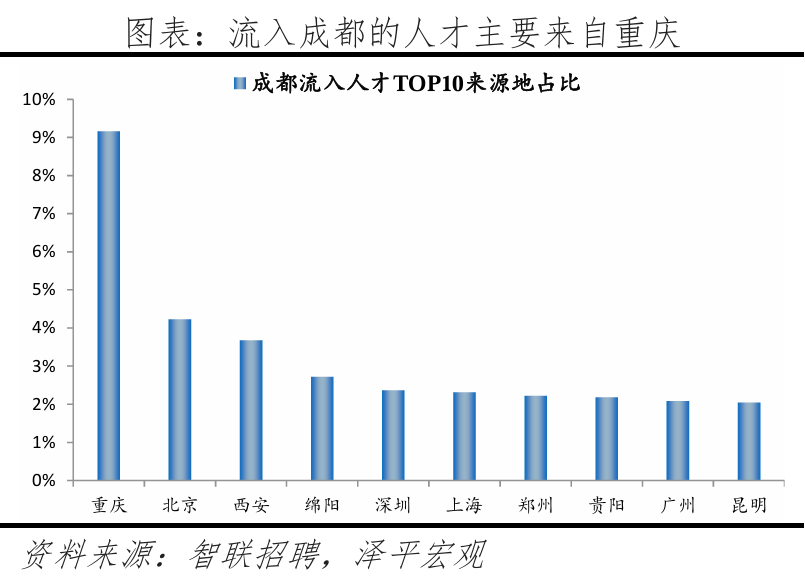

从来源看,人才流向成都的前十大城市合计占比达33%,低于2023年的35.9%,来源地更广泛。其中,重庆为成都人才流入的第一来源地,流入占比9.2%,主因成渝地区双城经济圈规划落地,助力经济圈内城市人才流动频繁。人才流入的主因是成都作为西部地区中心城市,经济发展较为活跃、文创与电子信息产业发达,引才留才生态构建较好、宜居品质高等。其中,成都全国率先推行“先落户后就业”、“先安居后就业”,全域布局“蓉漂青年人才驿站”,求职毕业生仅凭面试通知就可申请最长一个月免费入住等。同时,创新建立汇聚校地企三方优势的线上集成平台——成都校地对接促就业平台,实现就业岗位一网可选、就业政策一网可查、就业事项一网可办。在智联招聘、北京大学社会调查研究中心、北京大学国家发展研究院主办的“2024中国年度最佳雇主”评选活动中,成都被评为2024“中国最佳引才城市”,已连续6年获此称号。

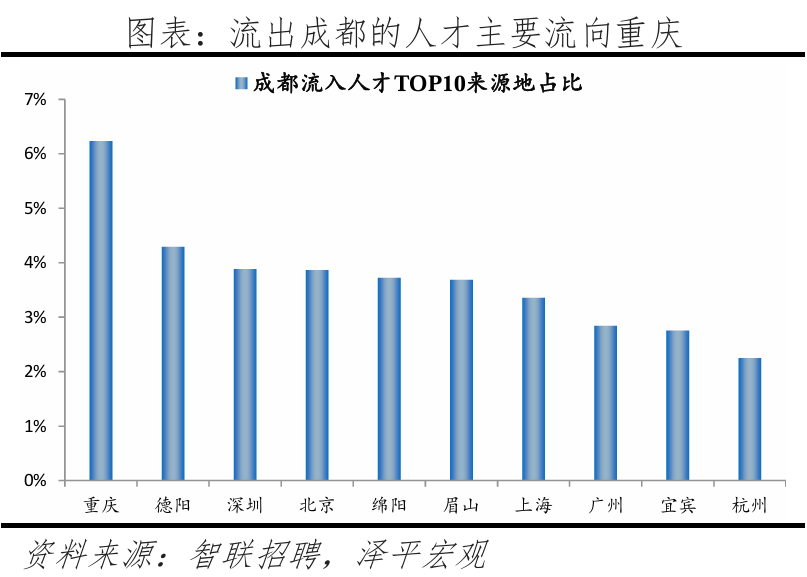

从去向看,成都人才流向的前十大城市合计占比为36.9%,低于2023年的39.4%。其中,流向成渝地区的占比为20.7%,人才主要向成渝地区流动,区域内交流密切。

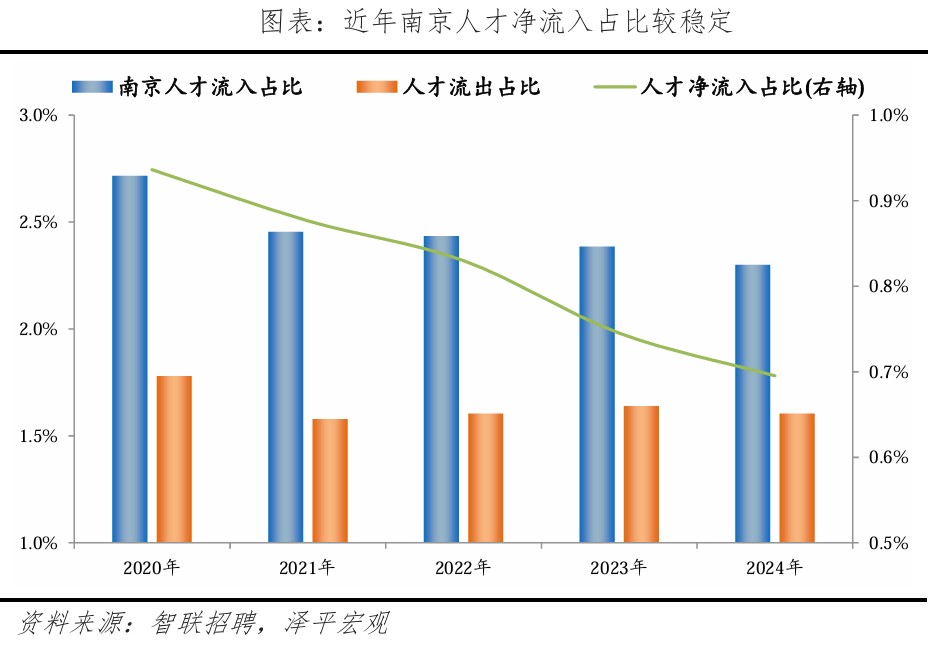

3)南京:近年人才净流入始终为正且较稳定,2020-2024年人才净流入占比在0.7%-1%之间,主因高技术产业发展迅速,实施“宁聚计划”并持续优化细则等,不断吸引和留住人才。

从人才流入流出看,2020-2024年南京人才流入占比从2.7%降至2.3%,人才流出占比从1.8%降至1.6%,变化幅度相对较小,使得近年南京人才净流入占比一直保持0.7%-1%的水平,基本稳定。

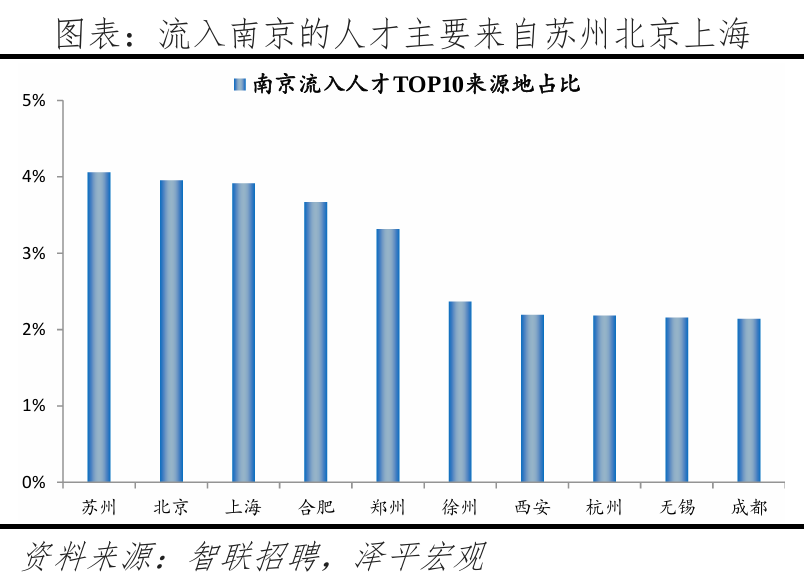

从来源看,人才流向南京的前十大城市合计占比达30.0%,低于2023年31.7%,人才来源集中度下降。其中,有5个是长三角地区,合计占比达16%,低于2023年的17.2%。人才流入南京主因其高端产业发展迅速、落户政策宽松等。近年南京培育壮大“2+6+6”创新型产业集群,打造“4+N”产业基金集群,2024年高新技术产业产值占规模以上工业比重达50.7%,同比提高0.8个百分点。另外,2018年南京实施“宁聚计划”,后续推出“人才强市25条”“重点产业人才7策”等,并全面升级人才政策体系,畅通人才“引育留用”全链条。2024年南京全市城镇新增就业21.9万人,南京籍离校未就业高校毕业生帮扶就业率90%以上,南京已连续五年获评“中国年度最佳促进就业城市”。

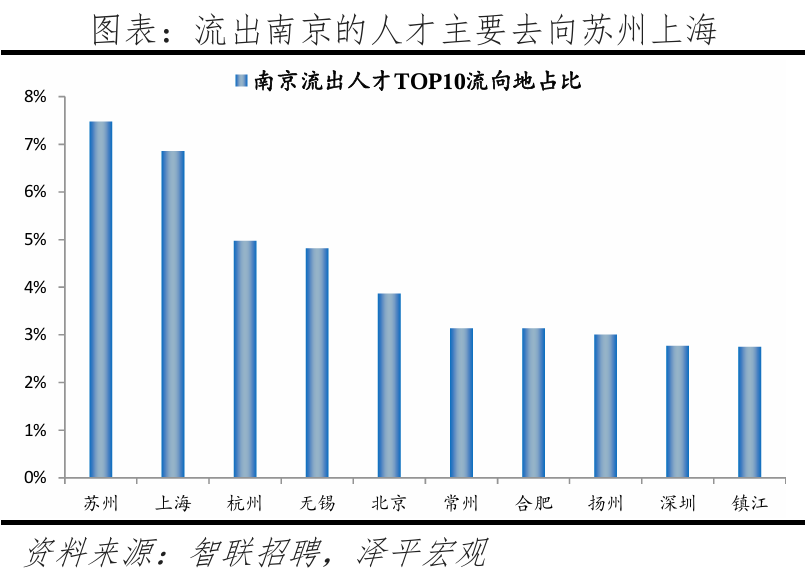

从去向看,南京人才流向的前十大城市合计占比达42.8%。其中,有8个是长三角地区,合计占比达36.2%。南京和长三角的人才互动较频繁,部分因为南京高校较多,长三角人才为求学向南京集聚,毕业后从南京回流至长三角其他城市。根据教育部数据,南京普通高校数、211高校数分别为37、12所,分别位列全国第5、3名。

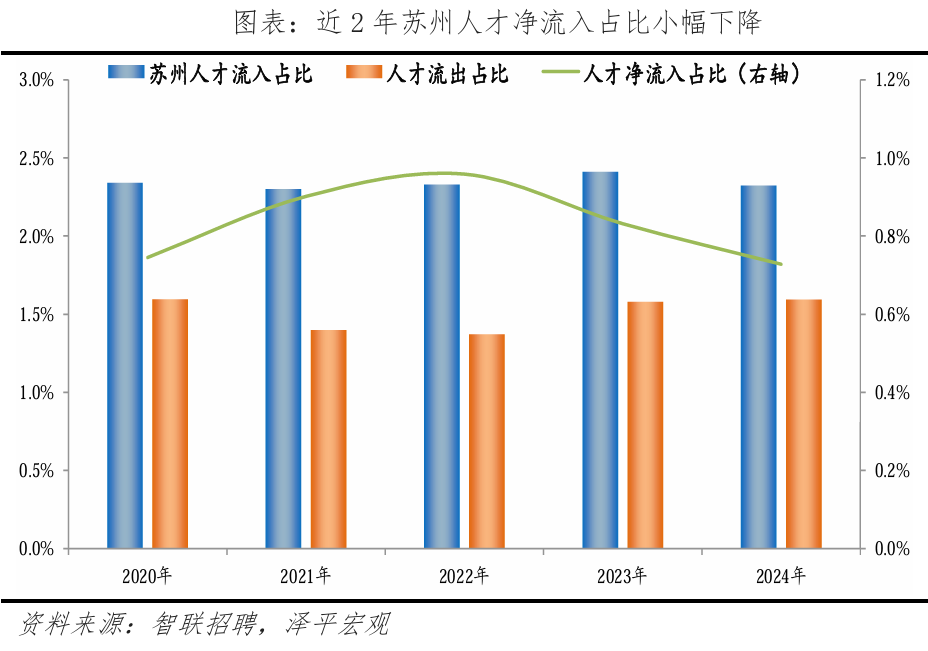

4)苏州:近2年人才净流入占比小幅下降,2020-2024年人才净流入占比分别为0.7%、0.9%、1.0%、0.8%、0.7%,人才集聚,主要得益于苏州经济实力雄厚且发展快、创新发展领先且区位优势明显。

从人才流入流出看,近年苏州人才流入占比保持平稳,维持在2.2-2.4%左右,2020-2022年人才流出占比从1.6%降至1.4%,2023年回升至1.6%,由于人才流入占比下降,2024年人才净流入占比较2023年小幅下降0.1个百分点,至0.7%。

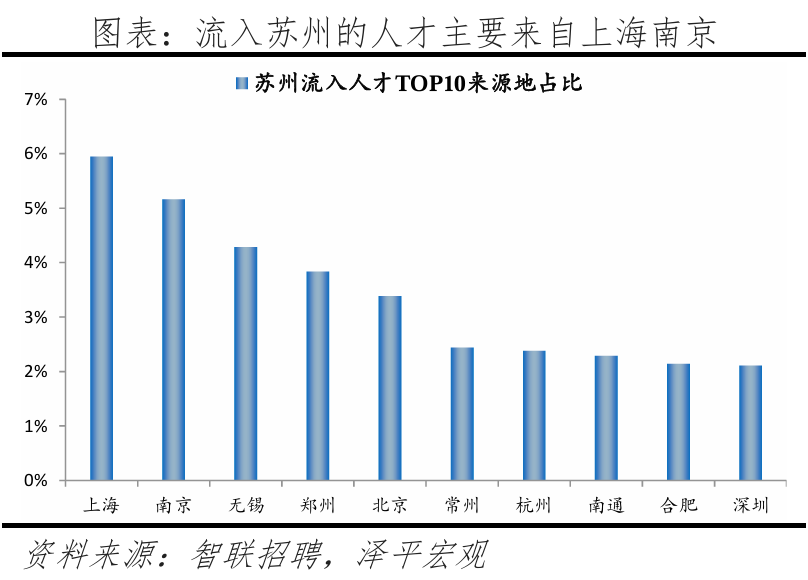

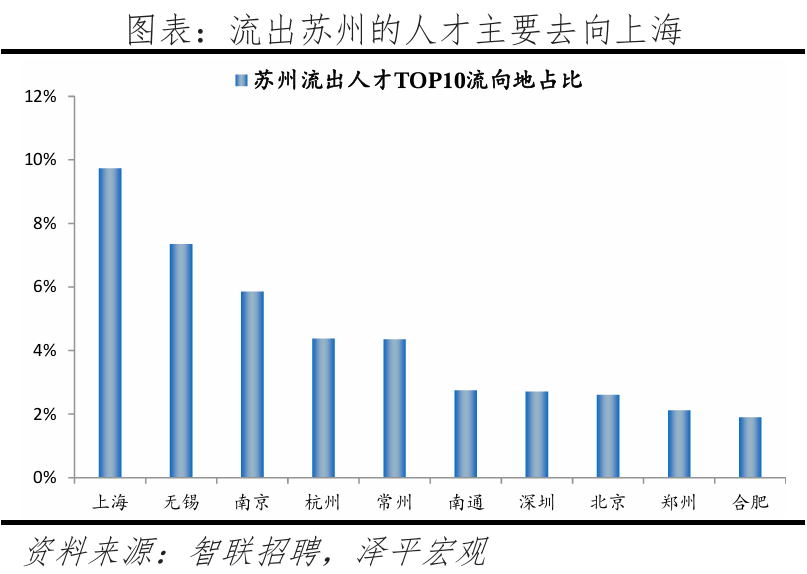

从来源看,人才流向苏州的十大城市合计占比达到34%,低于2023年的35%,来源地更广泛。其中7个城市为长三角地区城市,合计占比达到24.6%,苏州与长三角的城市人才交流较密切。人才流入主因苏州经济实力雄厚、创新发展领先,并且地处长三角腹地、距离上海最近,是资源外溢最大受益者,且制造业立市,提供大量岗位吸引人才。2024年苏州GDP为2.7万亿,居全国第六、江苏省第一,长三角地区第二;规上工业总产值4.7万亿元,稳居第2,仅次于深圳;高新技术企业超1.74万家,保持全国第4。国家级科技型中小企业达到2.43万家,保持全国第1。

从去向看,苏州人才流出的前十大城市合计占比达到43.7%,其中7个城市为长三角区域城市,合计占比为36.3%,低于2023年的36.9%,长三角区域内人才交流密切。苏州制造业全国领先,制造业人才流动性高于其他城市。

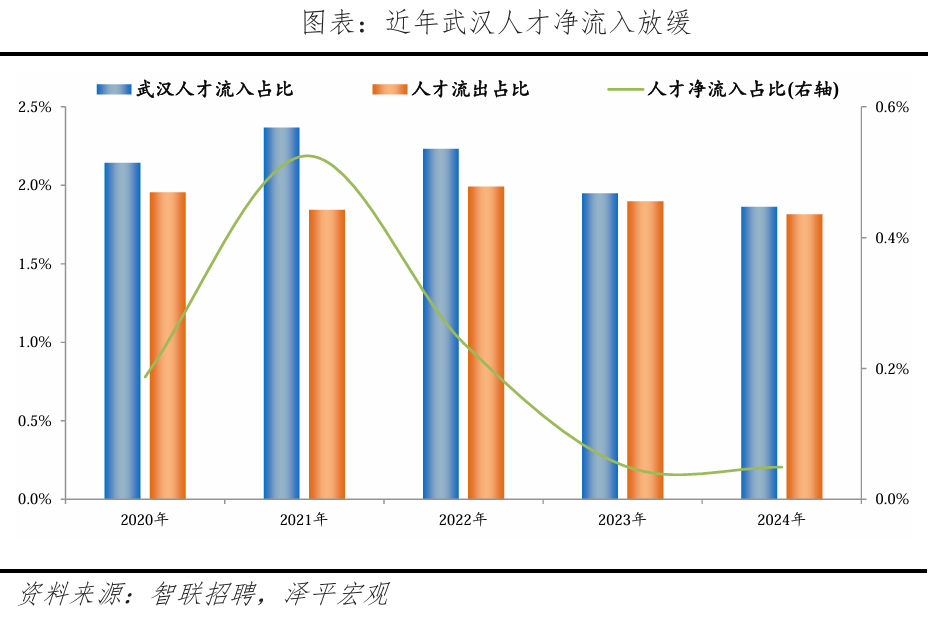

5)武汉:近3年人才净流入小幅下降,2020-2024年人才净流入占比分别为0.2%、0.5%、0.2%、0.1%、0.0%,人才集聚,主因积极推动“百万大学生留汉”等引才留才政策实施,吸引各类人才来汉。

从人才流入流出看,2020-2024年武汉人才流入占比从2.1%下降至1.9%,人才流出占比从2.0%下降至1.8%,但2024年人才净流入占比依旧为正,人才呈持续净流入趋势。

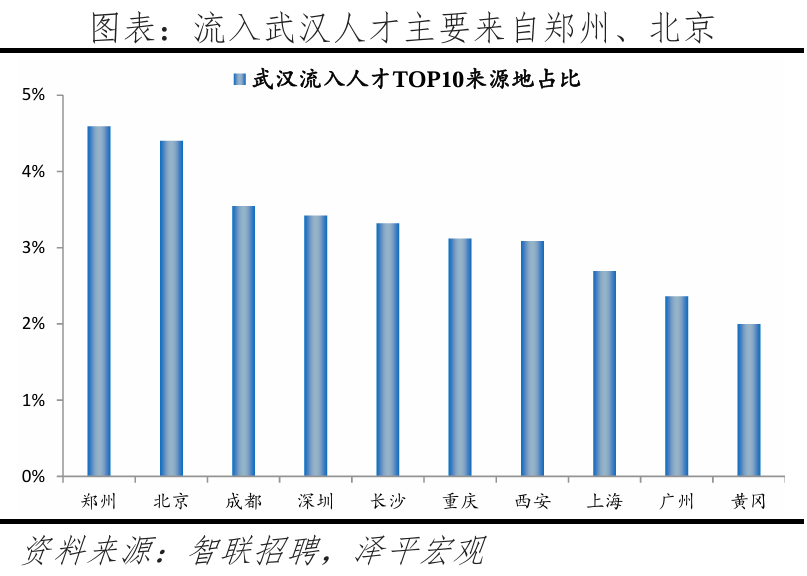

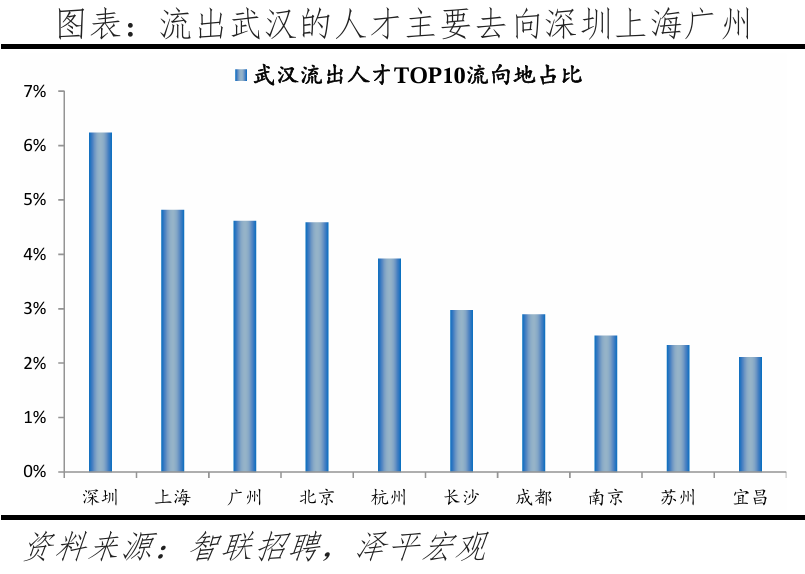

从来源看,人才流向武汉的前十大城市合计占比达32.5%,低于2023年的36.9%,人才来源地更广泛,人才来自郑州的最多,占比4.6%。人才流入武汉主要因为2017年开始实施“百万大学生留汉创业就业工程”吸引毕业生。2021年成立人才集团有限公司,专门为城市引进人才,并且武汉继续放宽落户条件,接近“零门槛”,落户开放度在国家中心城市中最大。2024年锚定“新质”荐新才,启动英才计划集中举荐等,吸引各类人才来汉就业创业。此外,作为在校大学生数量全国第三的城市,武汉留汉人才明显增加。7-8年间,留汉就业创业的大学生已超过200万,近年持续超额完成“学子留汉”工程计划(每年10万人)。从去向看,武汉人才流向的前十大城市合计占比达37%,低于2023年的39.7%。其中,前往深圳、上海、广州占比较大,分别为6.2%、4.8%、4.6%。

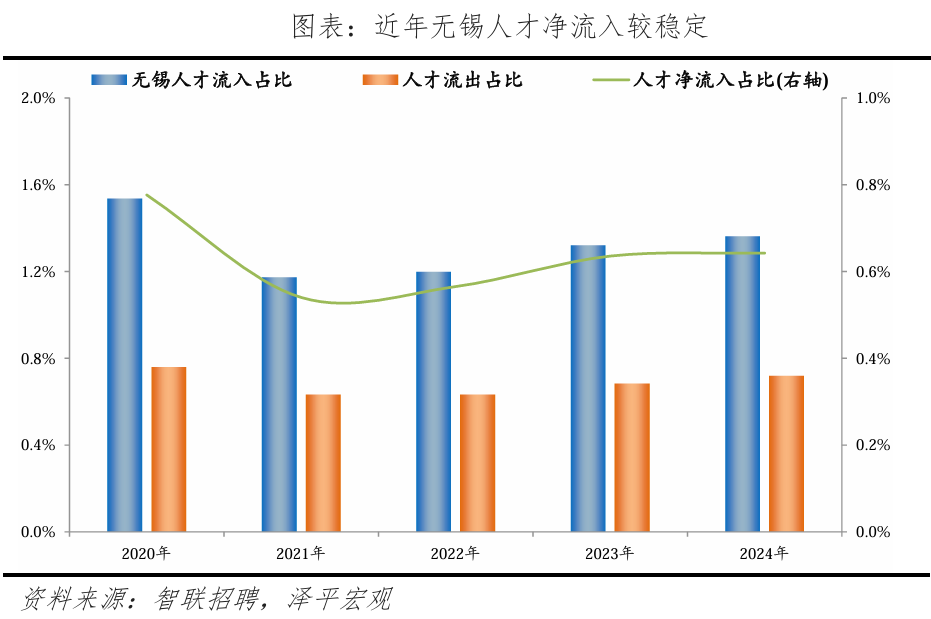

6)无锡:近年人才净流入较稳定,2020-2024年人才净流入占比分别为0.6%-0.8%之间,占比较稳定,人才持续净流入,主因物联网、集成电路等产业发展迅速,且与同梯队城市相比,工作机会多,生活成本相对较小等。

从人才流入流出看,2020-2024年无锡人才流入占比维持在1.2%-1.5%,人才流出占比维持在0.6%-0.8%,因此近年无锡人才流动性保持稳定,持续人才净流入。

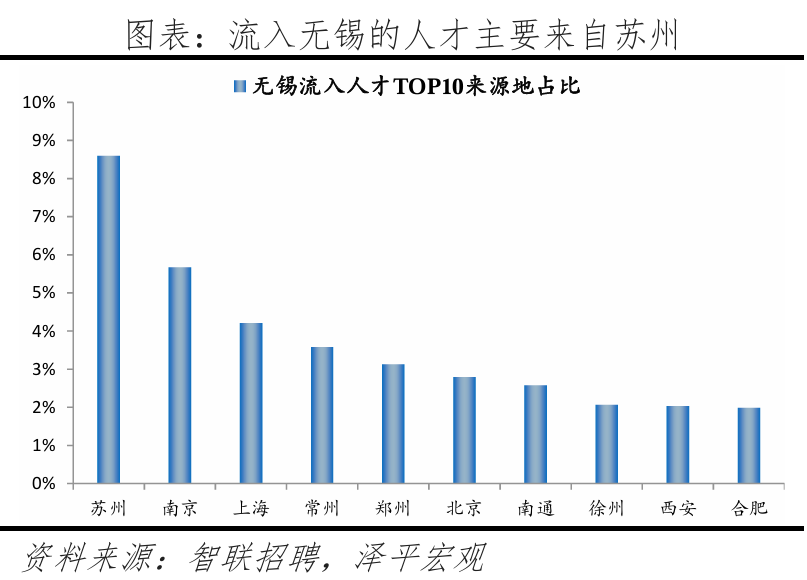

从来源看,人才流向无锡的十大城市合计占比36.6%,低于2023年的37.3%。其中长三角城市升至5个,合计占比为26.6%。人才流入无锡主要因物联网、集成电路等产业发展迅速,且为与同梯队城市相比,无锡工作机会较多,生活成本相对较小。根据无锡市政府数据,2024年物联网、集成电路等7个集群规模超2000亿元,入选国家先进制造业集群2个、累计5个;入围中国“企业、制造业、服务业、民营企业”500强榜单企业12家、23家、19家、25家,均列江苏省第一。同时,无锡引才举措较多,2016年无锡出台“太湖人才计划”,重点支持引进、培育六类产业发展重点人才,制定工作补贴、薪酬补贴、安家补贴等各项福利政策,并不断更新迭代。还采用“以赛引才”模式,针对重点产业发展方向,开办创新创业大赛,吸引海内外人才等。2024年在“中国年度最佳雇主”评选中,无锡连续第6年荣获“中国年度最佳引才城市”。2024年,无锡引进大学生10.2万人、高层次人才1.1万人。并出台《关于更大力度支持优秀青年人才来锡发展的十项措施》,发布年度重点产业紧缺人才需求目录,为人才引进提供精准指引。

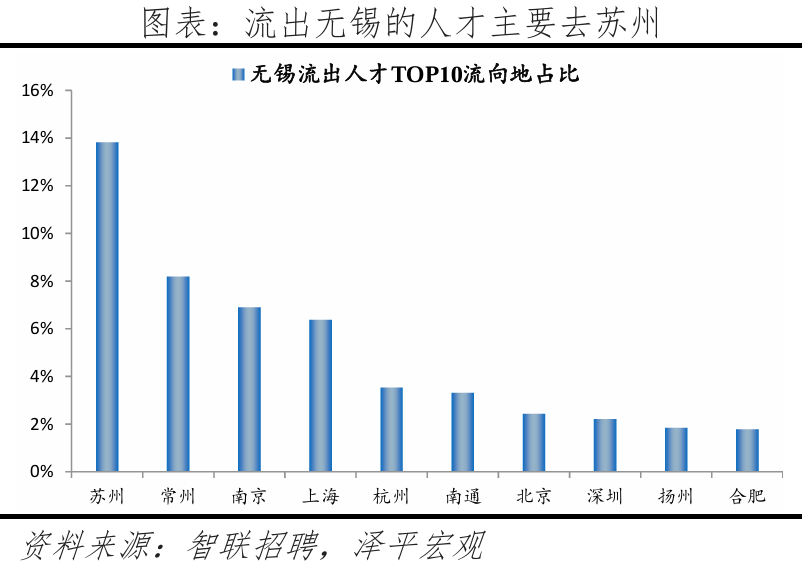

从去向看,无锡人才流向的前十大城市合计占比为50.4%,最多的是苏州,占比13.8%,流出至长三角城市有8个,合计占比45.7%,长三角区域内人才交流密切。

版权声明

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/Zd4jNvj70EwuOVaCtIOySA?scene=1

目前有3条大神的评论